Cette rubrique donne des informations sur les artistes de la collection et leur actualité

*

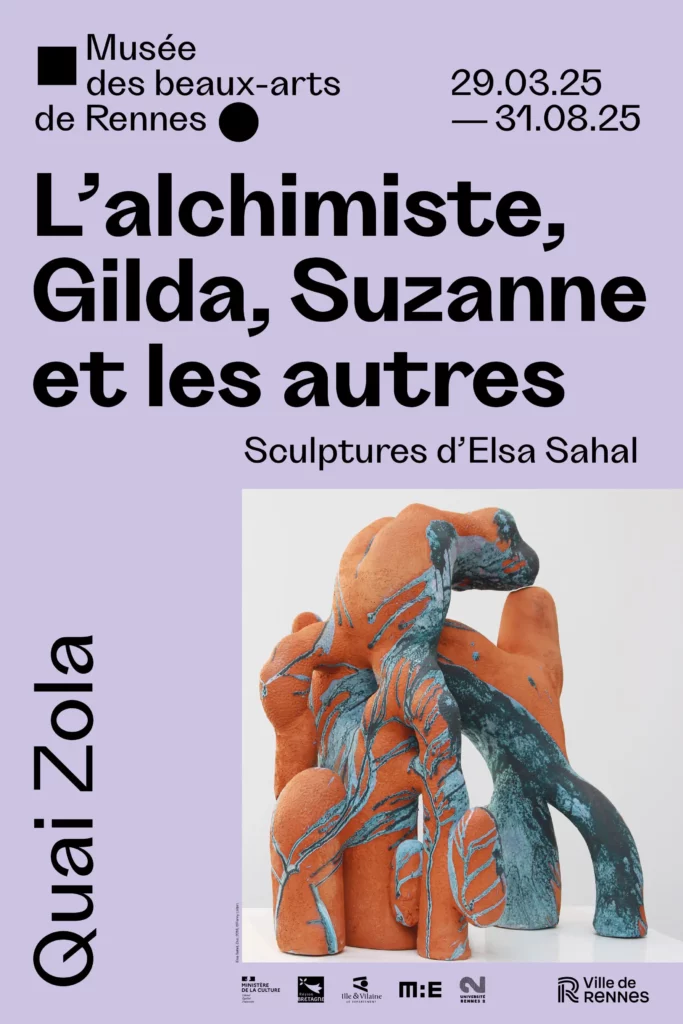

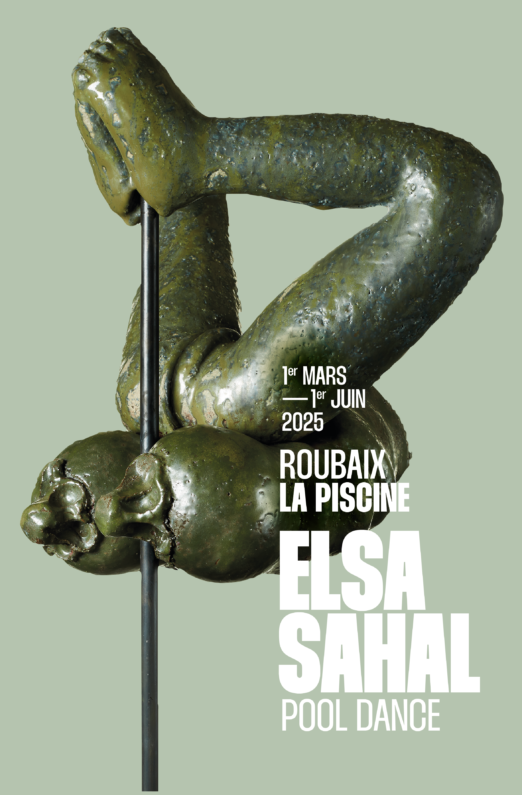

Elsa Sahal

La collection possède trois oeuvres importantes d’Elsa Sahal une des plus grandes sculptrices céramistes françaises. Elsa Sahal bénéficie d’une importante actualité cette année. Nous signalons ici les principaux événements

Elsa Sahal a bénéficié d’une importante exposition à la galerie Papillon qui la représente depuis une vingtaine d’année.

22 mars – 17 mai 2025

galerie Papillon 13, rue Chapon, Paris 3e.

« Les vases sont debout, les potiches ont attrapé des jambes ».

extrait du catalogue du récent catalogue de l’oeuvre d’Elsa Sahal

« Les vases sont debout, les potiches ont attrapé des jambes » est une phrase tirée desGuérillères » de Monique Wittig. Je l’ai entendue, alors que j’étais en train de faire des vases en forme de femmes avec des fleurs-seins à l’intérieur. Cette coïncidence m’a tellement surprise que j’ai choisi ce titre pour lui rendre hommage. Ça faisait tellement longtemps que je faisais de la céramique et qu’on me disait « ah c’est de la poterie, c’est de la vaisselle. » Récemment, on a enfin compris que la céramique pouvait être de la sculpture. C’était le moment de se saisir du thème du contenant et de le faire marcher. » Elsa Sahal « Résistant à la standardisation, armée de son matériau de prédilection, la céramique, et d’un registre de formes échappant à la détermination normative et objectivée, Elsa Sahal dessine des corps monstrueux et déstandardise les corps des femmes qu’elle n’hésite pas à hybrider comme le faisait littérairement Mary Shelley avec son Frankenstein. En outre, ces assemblages rappellent la célèbre « sirène des îles Fidji » présentée par Phineas Barnum en 1842 dans son musée de New-York. À l’égal de son artefact, les sculptures de Sahal n’entretiennent aucun lien avec une quelconque véracité. […]

Ses sculptures se jouent de la prétendue douceur d’une palette où abondent notamment la couleur

rose et le grain texturé de la matière en surface pour mieux dérouter l’emprise de la standardisation. En exposant sans fioritures la manière dont le travail de la main permet de contrecarrer avec ses aspérités, dénivellations et autres états de la matière, les sculptures revendiquent à la fois le geste de la main, et son corollaire, la puissance de l’artisanat, en contredisant l’assignation de la céramique à l’extension des activités domestiques féminines. Quand la question de l’œuvre artisanale réalisée par une femme est abordée, elle l’est presque toujours dans les seuls termes d’une revitalisation du dilemme entre industrialisation et artisanat, et par conséquent dans une opposition simpliste homme/femme ; cette dernière étant évincée de la production industrielle. Mais en plus de s’emparer de cette prétendue objectivisation des techniques sexistes, les sculptures d’Elsa Sahal déconstruisent l’illusion d’une conception normative postulant l’existence de modèles universels. Plus spécifiquement, les sculptures d’Elsa Sahal s’inscrivent dans un projet de reconstruction de l’histoire de l’art à partir d’une perspective de désinvisibilisation de la pratique des femmes et des historiennes prolongeant les débats du tournant des années 1970-1980. Si l’historiographie contemporaine s’en est emparée en partie depuis peu, reste encore à approfondir et consolider l’ensemble de ces travaux. Longtemps envisagées comme les « Little Women » œuvrant à la réussite professionnelle de leurs époux, amants et pairs, il est temps de construire – quitte à le simuler – un regard spécifiquement féminin d’empouvoirement à partir de l’art en s’appropriant, par exemple, le four à céramique de la femme artiste. Elsa Sahal élabore ainsi une politique d’émancipation des gestes du travail, de l’œuvre et de ses significations. […]

En dissimulant des significations chiffrées dans ses sculptures de l’excès, tels les signaux codés transmis par Rosa Luxemburg2 pour mener sa révolution, c’est cette fois à partir de son atelier, et à travers les sculptures qu’Elsa Sahal réalise avec le plus grand soin ses œuvres, qui dynamitent joyeusement dans l’hubris toutes les métaphores gentillettes censées signifier les femmes car son travail « désoriente les choses, […] perturbe un certain ordre du monde. » Les sculptures d’Elsa Sahal en général, et les vases en particulier, sont alertes et prêts à décamper. Ce faisant, ils renversent une série de clichés dont le premier tient au matériau employé, la céramique, si intimement associée à l’artisanat et aux distractions féminines ; le deuxième concerne la représentation codifiée du corps féminin normé par le male qui a construit l’historiographie de l’art; et le troisième se dégage de la perfection des proportions des corps pour au contraire en revendiquer la sublime hybridité. Monstruosité, désorientation et cryptologie cisellent ensemble le vocabulaire politique des formes de l’art d’Elsa Sahal et soulignent les bienfaits de sa position amorale, incisive et indisciplinée. Ils offrent l’opportunité d’une rencontre entre des êtres différents s’adressant à toutes Les Guérillères et aux passagères clandestines de l’histoire, de l’art et de la vie. »

Alexandra Midal Extraits du texte Monstres exquis in Les vases sont debout – Les potiches ont attrapé des jambes – Elsa Sahal édité par JBE Books, 2025

Daniel Dewar et Grégory Gicquel

Daniel Dewar (1974) et Grégory Gicquel (1975) sont deux sculpteurs français parmi les plus innovants. Ils ont été récompensés du Prix Marcel Duchamp en 2012 +. Ils travaillent les matériaux de l’artisanat, le bois, le textile, la céramique. Ils remettent en cause les cloisonnements entre les arts, beaux-arts, arts décoratifs, artisanat, industrie. Ils détournent les formes classiques et les objets du quotidien avec humour et transgressivité.

Nouvelle création monumentale présentée cette année à Art Basel

Stone triptych with snails, body fragments and sewing machine, 2025.

Un triptyque en pierre orné d’escargots, de fragments de corps et d’une machine à coudre constitue un point de rencontre surréaliste et érotique entre créatures vivantes et machines. Des scènes improbables émergent du marbre rose sculpté : des mollusques posés sur des parties de corps de mammifères, glissant sur des intestins, des torses humains et un équipement industriel. La sculpture crée un diorama incongru, fondé sur une idée clé qui imprègne les œuvres récentes du duo : une nouvelle hiérarchie, remettant en question l’exceptionnalisme humain et abordant les préoccupations écologiques liées à la cohabitation et à la codépendance interspécifiques.

En effet, la proximité inattendue d’éléments disparates révèle une série d’analogies : l’extrémité d’un mamelon de mammifère reflète le sommet d’une coquille d’escargot ; la texture rose et veinée du marbre Rosa Aurora rappelle la chair humaine ; le rendu des intestins dans la pierre évoque des images de corail ou d’autres formes de vie préhistoriques. Ces parallèles, ainsi que l’utilisation d’une pierre créée au fil des millénaires à partir de concrétions géologiques de sédiments minéraux et de matière organique, évoquent l’idée aristotélicienne selon laquelle toutes choses naissent de la même substance.

texte de présentation galeries Antenna Space, Jan Kaps et Loevenbruck

« Des céramiques modelées et cuites dans un four à bois et une série de meubles sculptés à la main dans du chêne massif seront disposées dans la salle des festins en trois rangs alignés. Parmi ces sculptures, des pichets en grès prennent la forme d’un pied agrémenté d’une anse, un motif récurrent dans le travail du duo. Une jarre voit sa surface recouverte de torses luisants qui se démultiplient et sur lesquels se découpent des escargots. De part et d’autre de ces céramiques sont disposées des sculptures en chêne massif, dont deux banquettes pourvues de coussins brodés et des meubles ornés de motifs tirés du vocabulaire incongru du duo.

Face à l’opulence du palais, à ses cheminées monumentales ouvragées et à ses nombreux ornements, qui jadis faisaient état de la richesse du propriétaire, accumulée grâce au commerce et à l’impérialisme naissant, Dewar & Gicquel nous invitent, héritiers de ce passé, à renégocier et à repenser notre manière d’habiter le monde, le tout avec joie et humour. » ( site du Palais Jacques Coeur).

____

La collection de Bassinet compte deux de leurs oeuvres, Soup Turren (n°7) de 2010 et Stoneware Vessel (2014)

Le but de Daniel Dewar et Grégory Gicquel est « de créer des images complexes et actuelles avec des techniques artisanales ».

Stoneware Vessel (2014) n’est pas seulement un pot. C’est une sculpture qui appartient par ses formes, au vocabulaire immémorial de cet art, anatomie du corps humain, fragments, assemblages, dimensions légèrement augmentées. Rodin surgit, mais pas seulement, le pied pourrait être un élément d’une sculpture antique. Les artistes revendiquent l’archéologie des techniques mais ils sont aussi imprégnés de toute l’histoire de la sculpture. Comme son titre l’indique, Stoneware Vessel, récipient ou vaisselle en grès, est un contenant. Pour, Daniel Dewar et Grégory Gicquel, le « contenant est l’essence de la céramique, la poterie est une allégorie du corps ». Les modèles, le pied, la jambe sont anonymes, le pichet évoque un usage de la vie ordinaire. Mais leur réunion est singulière, sans précédent. Elle appelle l’intimité, on a envie de la prendre dans ses bras, et en même temps, elle accepte la prestance altière d’un socle. Tantôt objet à usage domestique, tantôt objet sculptural, Stoneware Vessel devient une figure symbolique née de la rencontre entre ces deux mondes. Le principe à l’origine de cette œuvre, est de traiter la forme du pot en utilisant plusieurs procédés de reproduction manuels qui permettent le travail en série : moulage du pied, tournage de la jambe, modelage de l’anse et du bec. L’émaillage du grès est réalisé avec une recette unique et en mono-cuisson. Quelques exemplaires seulement ont été produits, tous travaillés séparément et individualisés